「薬剤を投与したら、動物の活動量は増えたのか、減ったのか?」

「新しい環境に置かれた時、最初は活発だったが、どのくらいの時間で慣れたのだろうか?」

これらは、動物の行動を評価する上で最も基本的かつ重要な問いです。そして、その答えを導き出すための最も基本的な指標が「総移動距離」です。

今回はBe-Chaseで提供する全ての行動解析の土台となる「活動量」の分析に焦点を当てて解説します。Be-Chaseの基本機能である移動距離、時間分割、そして速度の可視化を使いこなし、客観的なデータに基づいた行動評価の第一歩を踏み出しましょう。

1. 「総移動距離」で活動量の全体像を把握する

総移動距離は、ターゲットの全体的な活動量(自発運動量)を示す最も基本的な指標です。Be-Chaseでは、トラッキング期間全体を通してターゲットが移動した総距離が、結果ファイル(trace_result.csv)に数値として記録されます。

- どう役立つか?

- 薬効評価: 薬剤投与や遺伝子改変が、活動量に亢進的または抑制的な影響を与えたかを客観的に評価できます。

- 環境評価: 飼育環境の違い(例:エンリッチメントの有無)が、自発的な活動にどう影響するかを比較できます。

- 不安様行動の指標: オープンフィールド試験などにおいて、不安が強い個体は活動量が低下(フリーズ)あるいは増加(徘徊)することがあり、その指標となります。

2. 「時間分割」で活動量のダイナミクスを捉える

総移動距離だけでは、「いつ」活発だったのかは分かりません。そこで役立つのが時間分割分析です。解析時間を任意の区間(例:10分ごと)に区切ることで、活動量の時間的な変化を捉えることができます。

- どう役立つか?

- 新規環境への馴化: 最初は活動量が多いが、時間経過とともに徐々に減少していく「馴化」の過程を数値で追跡できます。

- 概日リズム(サーカディアンリズム)の分析: 動物の活動期と休息期を特定し、そのリズムが正常かどうかを評価できます。

- 刺激への応答: 特定の刺激(光、音、匂いなど)を与えた後、活動量がどのように変化するかを時系列で評価できます。

3. 「移動軌跡」で空間利用のパターンを可視化する

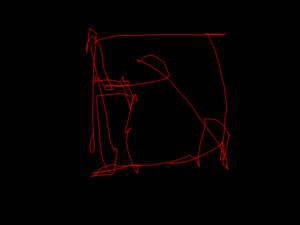

移動距離という「数値」に加え、Be-Chaseはターゲットが「どこを」「どのように」移動したかを線で描画した軌跡画像も出力します。これにより、空間利用のパターンを直感的に把握できます。

- 出力される軌跡画像

- trace_img_line.png: トラッキング期間全体の軌跡。

- trace_img_d*.png: 時間分割を設定している場合の、各区間ごとの軌跡。

- どう役立つか?

- 空間の偏り: フィールドの壁際ばかりを移動する(不安様行動)、あるいは中央部も探索するなど、空間利用の偏りを確認できます。

- 行動範囲の把握: ターゲットが実験エリアのどの範囲まで活動しているかを視覚的に把握できます。

- 時間変化の追跡: 時間分割画像を見れば、「最初は全体を探索し、後半は巣の周りに留まる」といった行動パターンの変化も一目瞭然です。

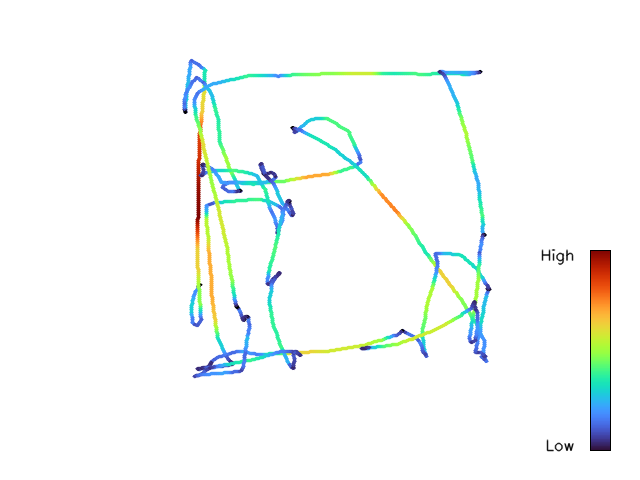

4. 「移動速度可視化画像」で行動の「質」を読み解く

移動の「量(距離)」だけでなく、移動の「質」を分析するために、Be-Chaseは軌跡を速度に応じて色分けした移動速度可視化画像を出力します。一般的に、高速な移動は暖色系(赤)、低速な移動は寒色系(青)で表示されます。

この画像の例では、左側の壁沿いを高速に移動しており、左下や右下の角の部分ではゆっくり移動していることが読み取れます

- 出力される軌跡画像

- speed_visualization.png: トラッキング期間全体の移動速度変化。

- speed_visualization_*.png: 時間分割を設定している場合の、各区間ごとの速度速度変化。

- どう役立つか?

- 高速移動エリア(暖色): 目的地間を移動するための単なる「通路」として利用されている可能性が高い場所です。

- 低速移動エリア(寒色): 餌を探す(探索行動)、匂いを嗅ぐ、周囲を警戒するなど、何らかの特定のタスクを実行している可能性が高い場所です。

滞在時間ヒートマップとの連携:

Be-Chaseで分析できる「滞在時間ヒートマップ」とこの「速度可視化画像」を組み合わせることで、より深い洞察が得られます。「滞在時間が長く、かつ移動速度が遅い」エリアは、ターゲットにとって巣や餌場といった特に重要な場所であると強く推測できます。

【応用編】基本的な指標から一歩進んだ考察へ

移動距離や速度は基本的な指標ですが、他のデータと組み合わせたり、統計的な視点を持ったりすることで、その解釈はさらに深まります。

1. 「総移動距離」の解釈における注意点

総移動距離は活動量の指標ですが、その増減だけでは行動の背景にある心理状態を断定できません。

- 例:不安様行動の多様性

- 高い移動距離: 不安による常同的な徘徊行動(ステレオタイピー)を反映している可能性があります。

- 低い移動距離: 不安によるすくみ反応(フリーズ)を反映している可能性があります。

このような場合、本記事で解説した移動軌跡(壁際に集中していないか)や、別記事で解説している滞在時間ヒートマップと停止分析を組み合わせることで、「なぜ活動量が増減したのか」という問いに、より説得力のある答えを出すことができます。

2. 統計解析とグラフ化

これらの基本的な指標は、論文や学会発表でデータを示す際の基礎となります。

統計解析のヒント:

薬剤投与群と対照群など、2群間の平均移動距離を比較する場合はt検定を、3群以上を比較する場合は分散分析(ANOVA)を用いるのが一般的です。これにより、グループ間に統計的な差があるかどうかを検定できます。

時間分割データのように、時間経過と群の効果を同時に見たい場合は、二元配置分散分析(two-way ANOVA)が有効です。「薬の効果は時間経過と共にどう変化したか」といった、より複雑で深い問いに答えることができます。

グラフ化のヒント:

総移動距離の群間比較は、平均値とエラーバー(標準誤差など)を示した棒グラフが適しています。

時間分割での移動距離の変化は、横軸を時間、縦軸を移動距離とした折れ線グラフで示すと、活動量の時間的な推移を一目で示すことができます。

Be-Chaseで得られたCSVデータをこれらの手法で解析・可視化することで、客観的で信頼性の高い研究データとして提示できます。

本記事のまとめ

Be-Chaseが提供する基本的な移動分析は、全ての行動解析の出発点です。

- Step 1: 「総移動距離」で活動量の全体像を把握する。

- Step 2: 「時間分割」を使い、活動量の時間的な変化(ダイナミクス)を捉える。

- Step 3: 「移動軌跡」で、数値だけでは分からない空間利用のパターンを可視化する。

- Step 4: 「移動速度ヒートマップ」で、移動の「質」や様式を評価し、行動の意図を推測する。

これらの基本的な指標を正しく評価することが、ヒートマップやチェックエリアといった、より高度な空間分析への扉を開きます。まずはここから、あなたの研究データの客観的な評価を始めてみませんか?

Be-Chaseは、いつでも誰でも簡単にプロ品質の行動定量化・分析ができる動画解析サービスです。実験データの客観評価を通して、研究者の『なぜ?』を次の発見へ導きます。

サービスの詳細はこちら>