「実験動物の総移動距離は測定できたが、その行動の質や意味までは分からない…」

「特定のエリアへのこだわりや、逆に避けている場所を、客観的なデータで示したい」

このような課題を感じている研究者の皆様へ。Be-Chaseの滞在時間分析機能は、単なる軌跡データでは見えてこない、ターゲットの「空間利用のクセ」を明らかにする強力なツールです。

この記事では、Be-Chaseの滞在時間ヒートマップとジニ係数を使った分析の基本から、具体的な研究テーマへの応用まで、今日から使えるTipsを交えて分かりやすく解説します。

オープンフィールド試験や高架式十字迷路といった行動試験で、ターゲットの行動をどうやって「見える化」するのか、早速見ていきましょう。

滞在時間ヒートマップとは?一目でわかる行動パターン

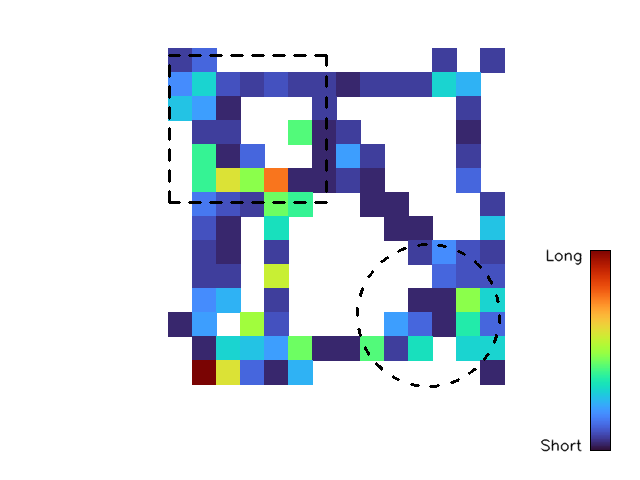

滞在時間ヒートマップ分析は、ターゲット(マウスなど)が実験エリア内のどの場所に、どれくらいの時間滞在したかを色の濃淡で可視化する機能です。

- 青色:滞在時間が短い場所

- 赤色:滞在時間が長い場所

- 白色:全く訪れていない場所

エリアは格子状(グリッド)に分割され、各グリッドの色がその場所での合計滞在時間を示します。これにより、ターゲットの「お気に入りの場所」や空間利用のパターンを直感的に把握できます。

Be-Chaseでは主に3種類のヒートマップ分析の機能を提供しており、「滞在時間ヒートマップ」の他には、ターゲットがよく通過するエリアを可視化する「軌跡密度ヒートマップ」や、特定のエリアへの出入りの場所と頻度を特定する「チェックエリア出入りヒートマップ」の機能があります。これらのヒートマップについては「目的地」か「移動経路」か?Be-Chaseの3種のヒートマップで見分ける行動分析のコツの中でご紹介します。

この記事では特に記載がない限り、「ヒートマップ」と記載しているところは「滞在時間ヒートマップ」を指します。

目的に応じて使い分ける3種類の滞在時間ヒートマップ

Be-Chaseは、3種類の滞在時間ヒートマップを自動生成します。1つは分析の設定によらず常に生成される「全期間ヒートマップ」、残りの2つは「時間分割」の設定を行った場合に生成される「時間区間ごとのヒートマップ」です。

「時間分割」とは、動画の解析を開始した時点から一定の間隔で時間を区切り、その区間の中で各種分析値を計算する機能です。この機能でユーザーが指定した個々の時間の区切りを「時間区間」と呼びます。滞在時間ヒートマップもこの時間区間ごとに分割して生成され、その可視化の基準をどこに置くかの違いによって2つの種類のヒートマップを生成します。

滞在時間ヒートマップと時間区間の分割を組み合わせることで、分析の目的に合わせてヒートマップを異なる角度からとらえることができます。それぞれの特徴を理解し、使い分けることで、分析の質が格段に向上します。

1. 全期間ヒートマップ(dwell_time_heatmap.png)

これは、動画で撮影された実験全体を通しての滞在時間の累積量を示します。まずはこの画像で、ターゲットの行動全体の傾向を掴みましょう。時間区間の分割を設定しない場合は、この全期間ヒートマップのみが出力されます。

- 着眼点:「巣や給餌場所など、特定の場所に強く依存しているか?」「オープンフィールドの壁際ばかりに滞在し、中央を避けているか(不安様行動の指標)?」

- 用途:実験全体を通した行動の偏りや、好みの場所を特定するのに最適です。

2. 時間区間ごとのヒートマップ(絶対評価 / dwell_time_heatmap_abs_*.png)

時間分割の設定を行った場合に出力されます。このヒートマップは滞在時間を「絶対評価」で表し、動画の全分析期間で最も滞在時間が長かった場所を基準(赤)として、各グリッドの滞在時間を表現します。

- 着眼点:「午前と午後では、どちらの時間帯に巣で長く過ごしているか?」「投薬後、活動エリアの中心部での滞在時間は実際に増えたのか?」

- 用途:色の基準が時間区間(全ての時間区間ごとのヒートマップ画像)で統一されているため、異なる時間区間での滞在時間を直接比較したい場合に有効です。

3. 時間区間ごとのヒートマップ(相対評価 / dwell_time_heatmap_rel_*.png)

時間分割の設定を行った場合に出力されます。このヒートマップは滞在時間を「相対評価」で表し、その時間区間内で最も滞在時間が長かった場所を基準(赤)として、各グリッドの滞在時間を表現します。

- 着眼点:「活動期である夜間において、主にどのエリアを探索していたか?」「特定の刺激を与えた直後の5分間、ターゲットはどの場所に関心を示したか?」

- 用途:他の時間区間との比較ではなく、特定の時間区間内での行動パターンに集中して分析したい場合に最適です。「この時間帯のマイブームはここだった」というように、その時々の興味の中心が分かります。

ジニ係数で「集中度」を数値化|行動比較を客観的に

ヒートマップは直感的で強力ですが、「AとBの実験で、どちらがより特定の場所に集中していたか」を客観的に比較するのは難しい場合があります。そこで役立つのがジニ係数です。

これは本来、経済学で所得格差を示す指標ですが、Be-Chaseでは滞在場所の集中度合いを示す数値として応用しています。

- ジニ係数が0に近い:エリア内を均等に探索している。行動範囲が広く、こだわりが少ない状態。

- ジニ係数が1に近い:特定の場所に集中的に滞在している。巣やコーナーに引きこもるなど、行動が偏っている状態。

この数値を比較することで、「薬剤Aを投与した群は、プラセボ群に比べて有意にジニ係数が低かった(=探索行動が活発になった)」といった、より客観的で説得力のある考察が可能になります。

ジニ係数を活用した分析については『滞在場所の偏りを数値化|動画解析サービスBe-Chaseのジニ係数活用術』で詳細を解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

【連携技】ヒートマップ×停止分析で見える「滞在の質」

ヒートマップで赤くなっているエリア。そこは「お気に入りの場所」なのでしょうか、それとも「恐怖で固まっていた場所」なのでしょうか?

この疑問に答えるのが停止分析 (Stop Analysis)です。停止分析はターゲットがどのくらいの時間、どのくらいの頻度で停止したかを定量的に評価する機能です。Be-Chaseの分析結果CSVファイルには「総停止回数」や「合計停止時間」「平均停止時間」「各停止の継続時間リスト」の数値情報が出力されます。これらの数値をヒートマップと組み合わせて分析することで、滞在の「質」を評価できます。

停止分析についての詳細は『不安・記憶・運動機能の指標を捉える|Be-Chaseの高度な行動解析:停止と回転』の記事で紹介していますので併せてご覧ください。

停止分析を組み合わせることで以下のような実験での活用が考えられます。

- 恐怖条件付け試験

ヒートマップでは特定のコーナーが赤く示されても、停止分析を併用することで、その赤色が「積極的にその場所を探索している」結果か、「恐怖で固まって動けなかった」結果かを数値的に判別できます。

例:条件付け後、赤エリアで総停止時間が顕著に増加していれば、恐怖記憶によるフリーズを強く示唆します。 - 抗不安薬評価(オープンフィールド試験)

薬剤投与群と対照群で中央エリアのヒートマップが同程度に赤くても、停止分析を組み合わせることで、薬剤群が「歩きながら滞在」しているのか「立ち止まって滞在」しているのかを比較可能。

これにより、単純な滞在時間よりも探索行動の質的変化(活動性 vs. 不安の軽減)をより明確に評価できます。 - 社会性行動試験(三チャンバー)

社会的新規性テストで「新規マウス側」の滞在エリアが赤くても、停止分析により積極的接近(短い停止の連続)か警戒的観察(長い停止)かを定量化できます。

例:神経操作群が「新規マウス側に長時間滞在しているが停止時間が長い」場合、興味よりも警戒が優位である可能性が示唆されます。 - 学習課題(バーンズ迷路、Y字迷路)

ゴール付近の赤色エリアにおける停止時間を併せて解析することで、ゴール認識後に熟考している時間や迷い行動の減少を数値化でき、学習効果の定量評価に繋がります。

このように、複数の分析項目を組み合わせることで、行動の背景にある心理状態まで推測する手がかりが得られます。

【研究での活用事例】ヒートマップが明らかにした社会性行動の脳内メカニズム

三チャンバー試験のように、動物が「馴染みのある個体」と「初対面の個体」のどちらにより関心を示すか(=社会的新規性への選好)を評価する実験は、社会性の脳内メカニズムを探る上で非常に重要です。

権威ある科学誌『Nature Communications』に掲載された以下の研究では、この社会性の評価を視覚化に滞在時間ヒートマップが効果的に活用されました。

- 研究の目的: 脳のある部位(腹側被蓋野=VTA)の神経回路が、マウスが「初めて会う相手を好む気持ち」にどのように関わっているかを調べること。特に、VTAから側坐核(NAc)へつながる神経が、この“新しい友達への興味”を作り出す仕組みに注目しました。

- ヒートマップの活用: 実験では、マウスを3つの部屋がつながった装置に入れ、「知っているマウス(Familiar)」と「初めて会うマウス(Novel)」のどちらのエリアに長く近づいていたかを記録しました。その動きを色で表したヒートマップを使うことで、どの場所にどれだけ長くいたかが一目でわかるように示しました。

- 明らかになったこと: 普通のマウスは新しいマウスのエリアに長く滞在しますが、VTAからNAcへ伸びる特定の神経の働きを一時的に弱めると、新しい相手への興味がなくなり、どちらのマウスにも同じくらいしか近づかなくなりました。この結果から、VTAとNAcを結ぶ神経回路が「新しい相手に惹かれる気持ち」を支えていることが示されました。

このように、滞在時間ヒートマップは、特定の遺伝子や脳活動の操作が、社会性という複雑な行動にどのような影響を与えたのかを視覚的に分かりやすく、かつ説得力をもって示すためのツールとして、最先端の研究現場で活用されています。

※本研究はBe-Chaseが使用されたものではありません。一般的なヒートマップを活用した研究事例としてご紹介しています。

引用元論文: Guan, T., Wang, H., Wang, S. et al. Ventral tegmental area GABAergic inhibition of cholinergic interneurons in the nucleus accumbens guides social preference in mice. Nat Commun 13, 2631 (2022). https://www.nature.com/articles/s41467-022-30321-7

研究テーマの提案:あなたの研究はここまで広がる

この滞在時間ヒートマップ分析は、様々な研究領域で新たな発見をもたらす可能性を秘めています。

- 神経科学・薬理学

- 抗不安薬・抗うつ薬の評価:オープンフィールド試験や高架式十字迷路において、単独の個体(マウスなど)を追跡し、壁際への滞在時間(不安様行動)や、オープンアームへの進入頻度などを正確に測定します。

- 記憶・学習研究:Y字迷路やバーンズ迷路、水迷路(※)などで、単独の個体が特定の場所(例:正解アーム、プラットフォームがあった場所)で過ごす時間をヒートマップで可視化し、記憶の定着度を評価します。

(※プール内の水の色とターゲットの色が明確に区別できる必要があります)

- 工夫次第で可能になる「社会性行動分析」

- 三チャンバー試験(社会的相互作用テスト):中央の区画に追跡対象のマウスを入れ、左右のどちらか一方の区画に、金網ケージに入れた別のマウス(刺激マウス)を置きます。Be-Chaseでは、追跡対象のマウスのみをターゲットとして設定します。追跡対象のマウスが、「刺激マウスがいる区画」と「空の区画」のどちらに長く滞在するかをヒートマップと滞在時間データから正確に定量化できます。これにより、個体の社会性(他個体への興味)を評価できます。

- 【新たな応用分野へ】動物研究以外の可能性

- ロボット工学・自動化の評価:お掃除ロボットや工場の自動搬送機(AGV)など、特定の色のターゲットの動きを分析します。

- 分析できること:ヒートマップ機能を使えば、ロボットが部屋や倉庫のどのエリアを重点的に通過し、どのエリアをカバーできていないかを一目で可視化できます。ジニ係数を出力すれば、経路の偏りを数値化し、アルゴリズムの改善に役立てられます。

- 人間工学・ユーザビリティテスト:作業者の手の動きを分析するために、特定色の手袋を着用してもらいます。

- 分析できること:工場での組み立て作業や、機器の操作パネル周りでの手の動きを追跡することで、非効率な動線や、アクセスしにくいスイッチの配置などを特定できます。滞在時間分析により、「どのエリアで手が最も長く停止、あるいは活動しているか」を定量的に評価し、作業環境の改善に繋げられます。

- ロボット工学・自動化の評価:お掃除ロボットや工場の自動搬送機(AGV)など、特定の色のターゲットの動きを分析します。

本記事のまとめ

本記事では、Be-Chaseの滞在時間ヒートマップ機能を用いて、ターゲットの行動の偏りを多角的に分析する方法を解説しました。重要なポイントは以下の通りです。

- 行動の「見える化」: 滞在時間ヒートマップは、ターゲットの「お気に入りの場所」や空間利用のクセを直感的に把握するための第一歩です。

- 3種類の滞在時間ヒートマップの使い分け: 「全期間」で全体の傾向を掴み、「絶対評価」で時間区間ごとの滞在時間を直接比較し、「相対評価」で特定区間内の行動パターンに注目するなど、目的に応じた使い分けが分析の鍵となります。

- 多角的な分析: ヒートマップの視覚情報に、ジニ係数による「数値化」と、停止分析による「質の評価」を組み合わせることで、より客観的で説得力のある考察が可能になります。

Be-Chaseの滞在時間分析は、単なる軌跡データから一歩進み、行動の背景にある「なぜ?」を探るための強力なエビデンスを提供します。あなたの研究を加速させる新たな視点として、ぜひご活用ください。

Be-Chaseは、いつでも誰でも簡単にプロ品質の行動定量化・分析ができる動画解析サービスです。実験データの客観評価を通して、研究者の『なぜ?』を次の発見へ導きます。

サービスの詳細はこちら>